|

10月6日日本林政ジャーナリストの会今年度第4回研究会で、「森林生態学を踏まえた広葉樹施業」というタイトルのレクチャーを聞く機会がありました。 10月6日日本林政ジャーナリストの会今年度第4回研究会で、「森林生態学を踏まえた広葉樹施業」というタイトルのレクチャーを聞く機会がありました。

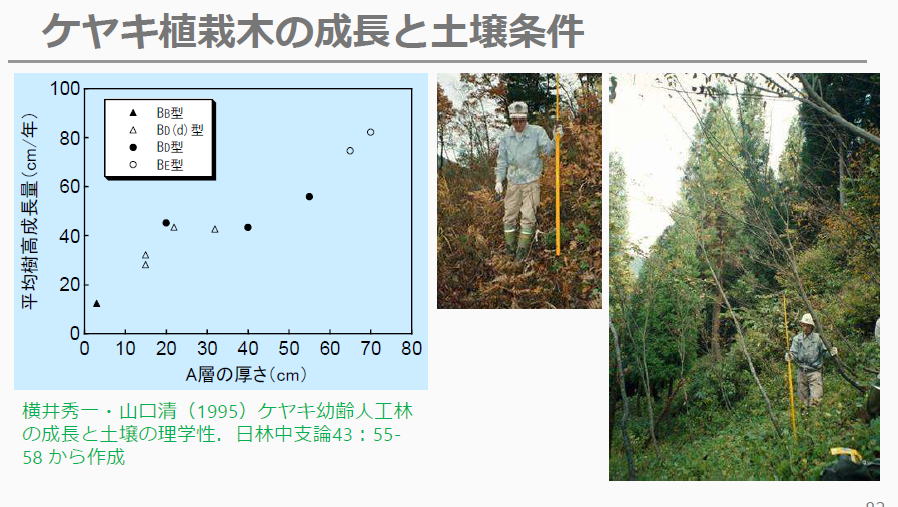

講演者は岐阜県から造林技術研究所、横井秀一さん

110ページにわたるプレゼン資料(注)ですが、少しややこしい広葉樹施業について、技術的なバックグラウンドを含めた、体系的な説明をしていただいたので、ご紹介します。

ーーーーーー

以下が全体の構成です

| 0 イントロ 表紙 森林生態学を踏まえた広葉樹林施業構成 |

1 |

|

|

お話する内容 目次 |

2 |

| 1. 造林技術に寄与する生態学的知見 |

3 |

|

概論:針葉樹と広葉樹:生態的特性の違い/針葉樹と広葉樹:生態的特性の違い/ 森林施業の基本原則:合自然性の原則/ 造林技術は科学技術/ 合自然性の根拠になる科学的な大原則/

森林整備作業ですべきことは自明で単純/ 森も木も枝葉も大事/ 時間軸で森林を捉える/ 広葉樹林施業は職人技ではない |

4 |

|

種子散布様式とセーフサイトー外生菌根とアーバスキュラー菌根 |

12 |

|

開葉様式・シュート伸?様式ー休眠芽と萌芽・後生枝 |

22 |

|

初期成?速度と耐陰性 |

37 |

|

成?に伴う樹冠の発達 |

42 |

|

樹木の生育立地と分布様式 |

52 |

| 2. 広葉樹林の更新 |

57 |

|

概論:更新のステージ/ 更新のステージ/ 撹乱~更新のタイミング/ 撹乱前に存在する稚樹(前生稚樹)/ 撹乱後に発生した稚樹(後生稚樹 |

58 |

|

天然下種更新 |

62 |

|

萌芽更新 |

73 |

|

植樹造林 |

78 |

| 3. 広葉樹林の保育 |

91 |

|

概論:森林の発達の3つのステージ/ 森林の発達の3つのステージ/ 木材生産のための理想的な広葉樹の管理/ 保育のステージ/ 樹高成⾧のための作業/

樹高成⾧のための作業/ 広葉樹天然生林の保育の限界 |

92 |

|

天然生林の除伐 |

98 |

|

天然生林の間伐 |

102 |

| まとめにかえて |

111 |

順番にご紹介

((造林技術に寄与する生態学的知見))

110ページ半分がこの章です。

針葉樹林のマネジメントにある程度関与してきた人(技術者)を念頭にした、技術的内容の総括部分です。なるべくわかり易く、内容紹介します

(概論) (概論)

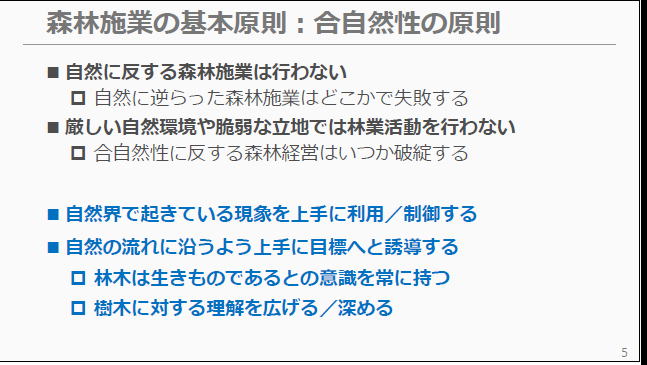

①針葉樹と広葉樹:生態的特性の違い(右の図)/ ②森林施業の基本原則:合自然性の原則/ ➂造林技術は科学技術/ ④合自然性の根拠になる科学的な大原則/

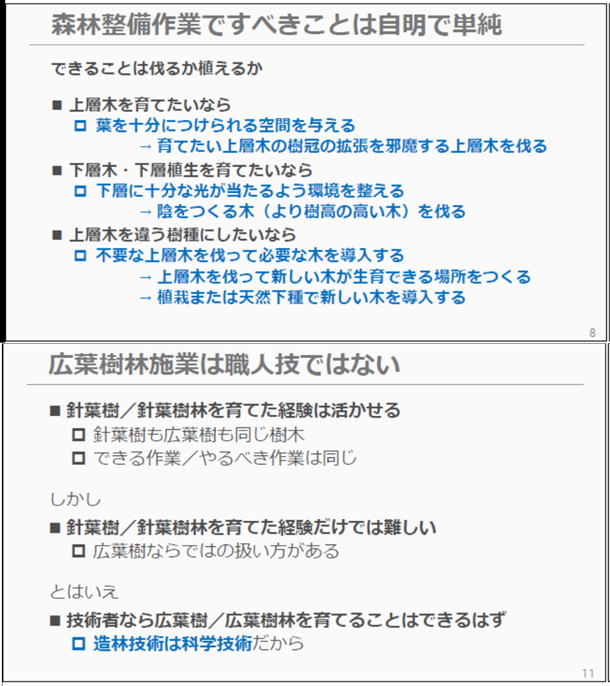

⑤森林整備作業ですべきことは自明で単純/ ⑥森も木も枝葉も大事/ ⑦時間軸で森林を捉える/ ⑧広葉樹林施業は職人技ではない

の8つのページから構成されています

針葉樹比べて、広葉樹施業は樹種が多く、それぞれに適地選定、手法選択(植えるか天然下種かなどなど)大変難しい作業ですが・・・ 針葉樹比べて、広葉樹施業は樹種が多く、それぞれに適地選定、手法選択(植えるか天然下種かなどなど)大変難しい作業ですが・・・

基本原則は、単純で(合自然の原則)で②森林施業の基本原則:合自然性の原則(左の図)

やるべきことは単純なので、⑤森林整備作業ですべきことは自明で単純(右の図)しっかり勉強すれば広葉樹施業のやり方は、解りますよ やるべきことは単純なので、⑤森林整備作業ですべきことは自明で単純(右の図)しっかり勉強すれば広葉樹施業のやり方は、解りますよ

(種子散布様式とセーフサイトー外生菌根とアーバスキュラー菌根)

樹木の種子の散布方式は 樹木の種子の散布方式は

- 重力散布、貯食散布( リスや鳥が、冬のために種子を埋る「貯食行動」を利用した散布方法で)、風散布、周食散布(動物が種子を包んだ果実を食べ、種子を糞として排泄)、があり、・・・・これに応じて、安全な更新条件(セーフサイト)と、母樹の根に共生する菌類(菌根)によって、更新条件が変わってきます・・・(シート17から21)

そして、

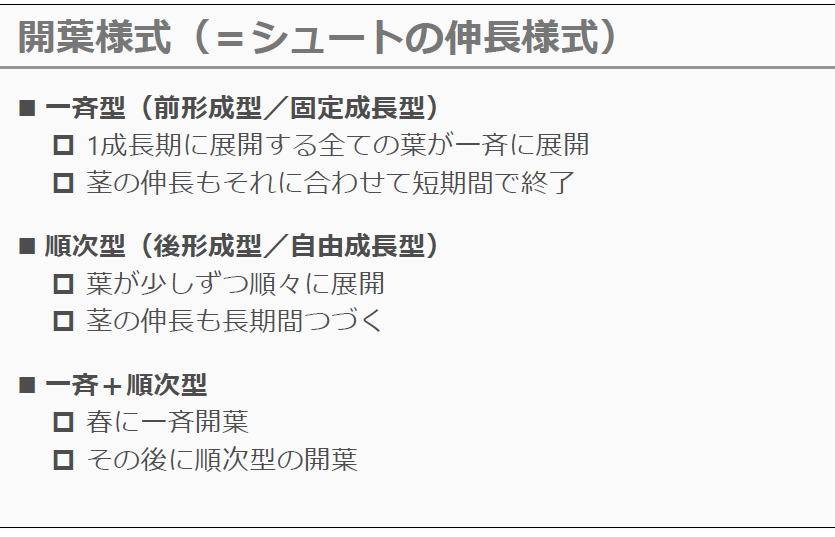

(開葉様式・シュート伸長様式ー休眠芽と萌芽・後生枝) (開葉様式・シュート伸長様式ー休眠芽と萌芽・後生枝)

発芽してからの成長様式は、3種類ある四季に応じた葉っぱの付き方(開葉様式=シュート伸長様式)右の図シート27で決まります。

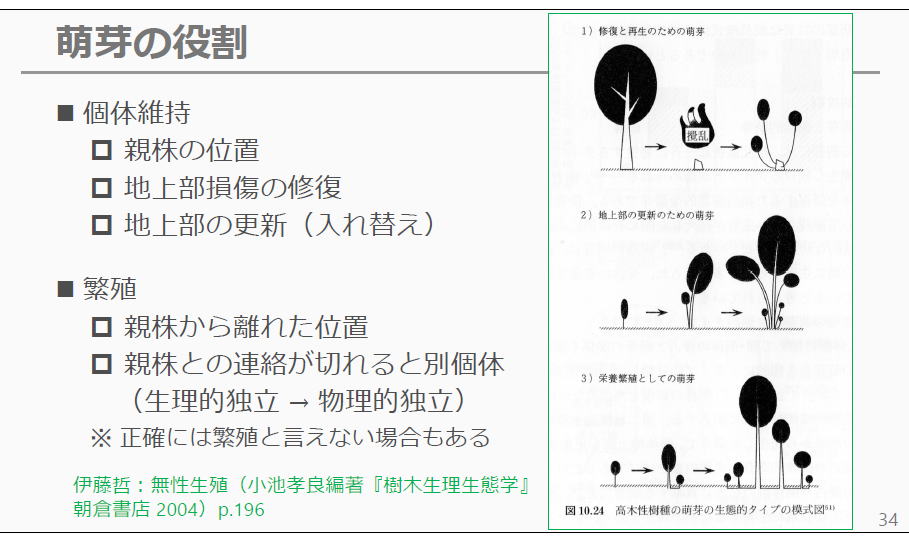

そして、切り株からの、芽の出方(萌芽)も大切な成長の要素 そして、切り株からの、芽の出方(萌芽)も大切な成長の要素

(左の図シート34)

(初期成長速度と耐陰性)

種子が重いと初期成長が高まり、耐陰性の高い陰樹、低い(陽樹)で樹種ごとの初期成長と動向が影響うける(シート37から41)

(成長に伴う樹冠の発達) (成長に伴う樹冠の発達)

シュート:茎と葉のセット/樹木の体の基本的なモジュール(部品)

樹木の形は、シュートの積み重ねなどと結果です。

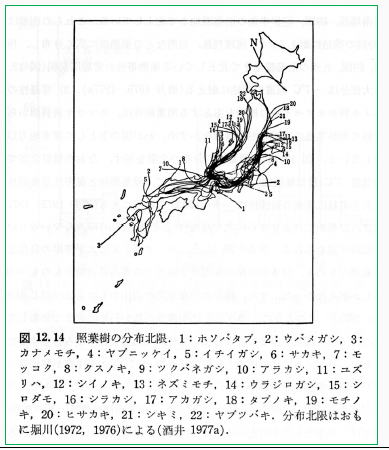

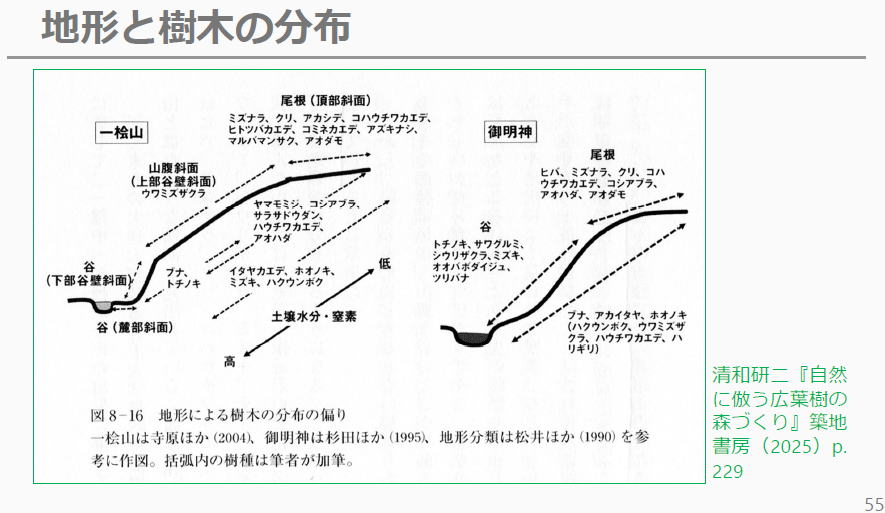

(樹木の生育立地と分布様式)

常緑広葉樹の十種分布は、寒さに耐える対凍性に依存している。それに応じた日本国内北限があります(左の図シート53より 常緑広葉樹の十種分布は、寒さに耐える対凍性に依存している。それに応じた日本国内北限があります(左の図シート53より

また、分布は地形に依存している面があります。 また、分布は地形に依存している面があります。

(右の図シート55)

ーーーー()

以上が、第一章造林技術に寄与する生態学的知見です、興味がある内容があれば、是非資料(注)をご覧くださいね(シート57まで)

((広葉樹林の更新))

(概論)

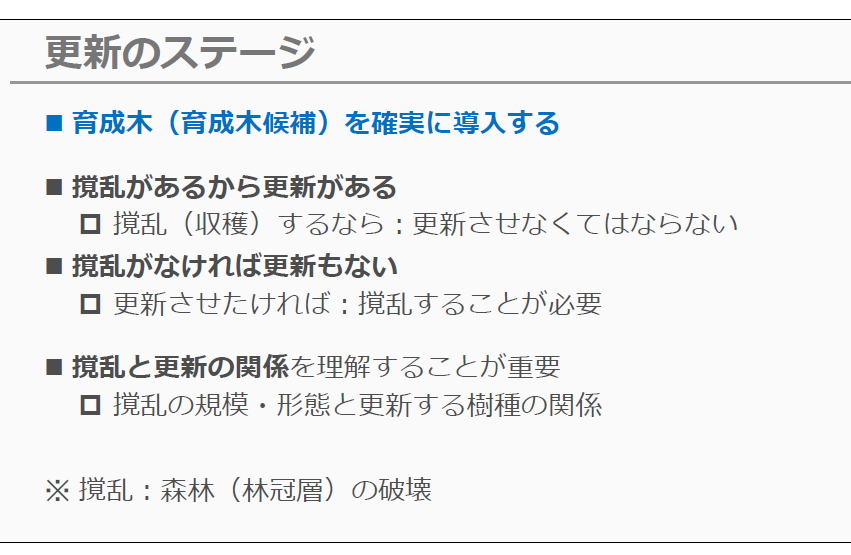

①更新のステージ(右の図シート58)/ ②更新のステージ/ ➂撹乱~更新のタイミング/ ④撹乱前に存在する稚樹(前生稚樹)/ 撹乱後に発生した稚樹(後生稚樹、から構成されています ①更新のステージ(右の図シート58)/ ②更新のステージ/ ➂撹乱~更新のタイミング/ ④撹乱前に存在する稚樹(前生稚樹)/ 撹乱後に発生した稚樹(後生稚樹、から構成されています

右の図シート58が①更新のステージ

収穫(森林の林冠層を破壊)と更新の関係を理解することが大切です!!

伐採前からあった前生樹種がの稚樹を生育させるのが、確実性が高い。ですが、前生樹種でない萌芽による更新(後生樹種)と補完することも大切です(②) 伐採前からあった前生樹種がの稚樹を生育させるのが、確実性が高い。ですが、前生樹種でない萌芽による更新(後生樹種)と補完することも大切です(②)

右の図は④

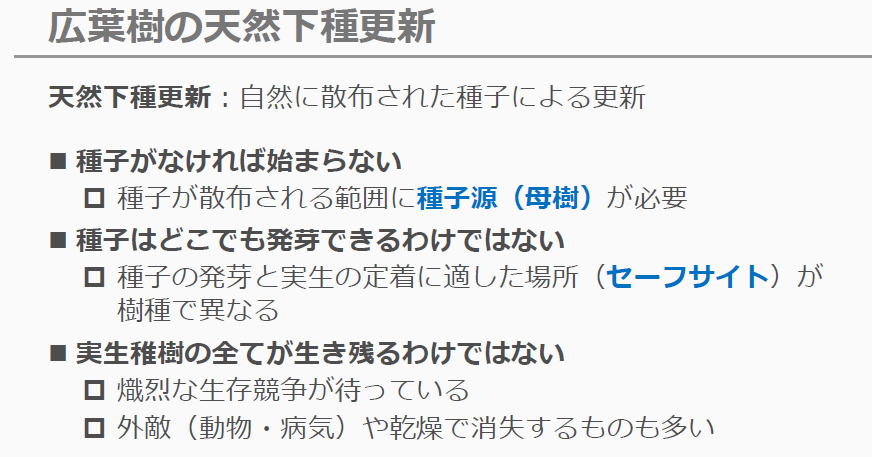

(天然下種更新) (天然下種更新)

まず、自然に散布された種子による更新=天然下種更新から

種子の発芽と実生の定着に適した場所(セーフサイト)が樹種で異なり、 実生稚樹の全てが生き残るわけではないので、注意が必要です。

左の図シート63

他の樹種との競合を避けるなどの手当が必要です(右の図シート68)、など 他の樹種との競合を避けるなどの手当が必要です(右の図シート68)、など

また、天然下種更新では目的樹種が被圧を受けた場合の刈出し、(シート70)等が大切

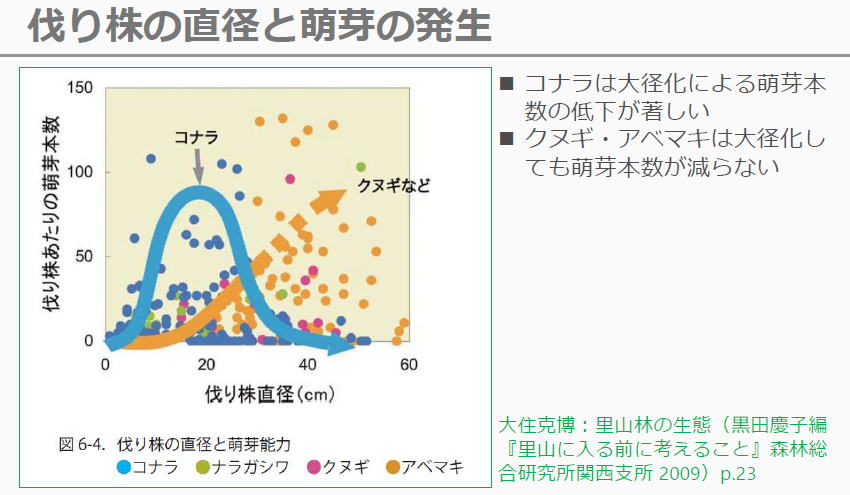

(萌芽更新) (萌芽更新)

次に収穫した時の切り株などの萌芽で更新される手法です

これが、たくさん行われてきましたね。左の図シート76

伐採木の大きさにより、樹種により、萌芽の発生が違うなど、面白い情報もあります77シート右の図 伐採木の大きさにより、樹種により、萌芽の発生が違うなど、面白い情報もあります77シート右の図

(植樹造林)

広葉樹更新の最後は、植樹造林です 広葉樹更新の最後は、植樹造林です

樹種が多いので、適地適木が造林の基本(75シート)ですが気候帯にあった、樹種の選定と、(前述シート55)と、地形にあった樹種(前述シート56)が大切です。

左の図、シート82など参照下さい

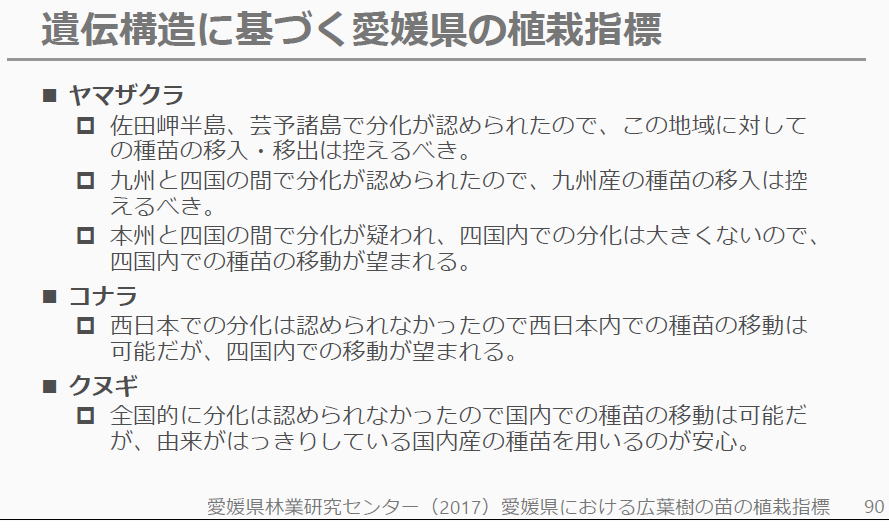

苗木をどこから持ってくるか、という課題で後述するように、遺伝的錯乱への配慮などの、課題があります。(天然下種、や萌芽更新ではなかった課題) 苗木をどこから持ってくるか、という課題で後述するように、遺伝的錯乱への配慮などの、課題があります。(天然下種、や萌芽更新ではなかった課題)

右の図のような「遺伝構造に基づく愛媛県の植栽指標」といった先進事例も紹介されています。

((広葉樹林の保育))

(概論)

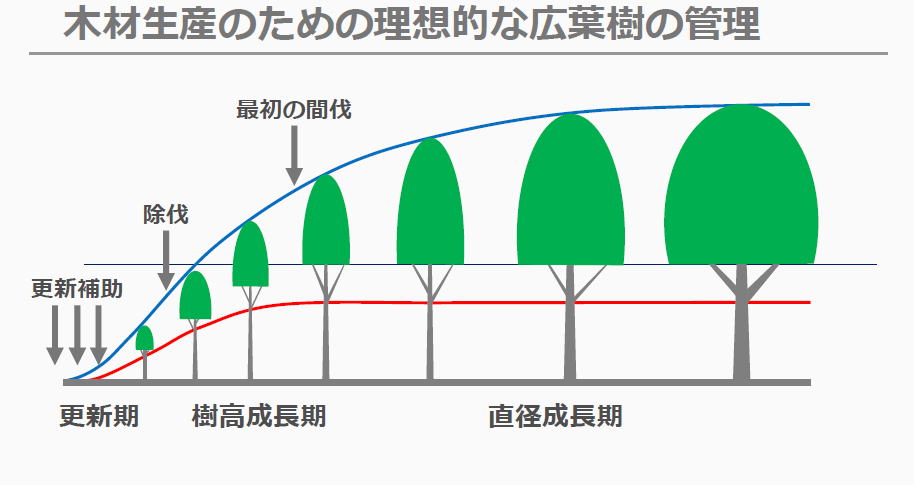

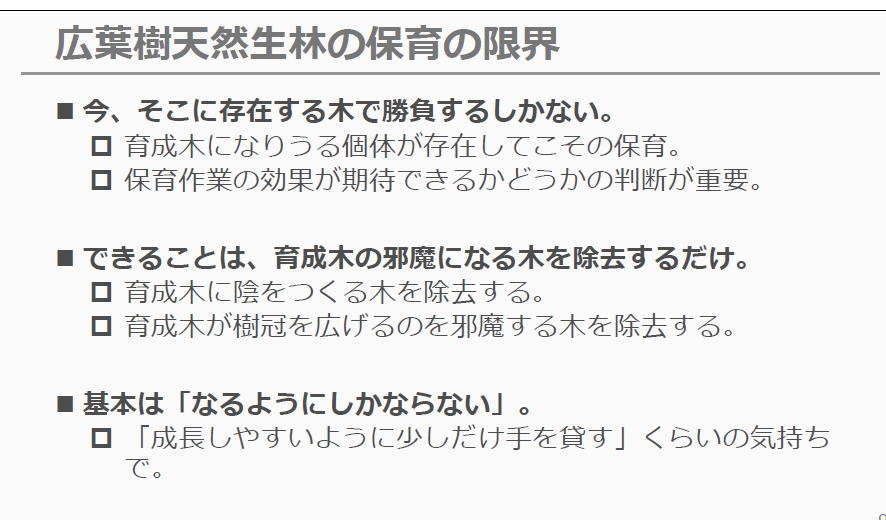

①森林の発達の3つのステージ/ ②木材生産のための理想的な広葉樹の管理/ ➂保育のステージ/ ④樹高成長のための作業/ ⑤樹高成長のための作業/

⑥広葉樹天然生林の保育の限界 ①森林の発達の3つのステージ/ ②木材生産のための理想的な広葉樹の管理/ ➂保育のステージ/ ④樹高成長のための作業/ ⑤樹高成長のための作業/

⑥広葉樹天然生林の保育の限界

②木材生産のための理想的な広葉樹の管理左図シート93を参照下さい ②木材生産のための理想的な広葉樹の管理左図シート93を参照下さい

保育には、樹高成長のための作業(シート95)と、直径成長のための作業(シート96)がありますが、「成長しやすいように少しだけ手を貸す」ぐらいの気持ちで(右の図シート97)

(天然性林の除伐) (天然性林の除伐)

除伐で実現させたいことは: 目標とする樹種構成の森林をつくる 育成木を確実に育てる

除伐のタイミングは: 個体(幹)レベルで育成木を選定できるようになったとき除伐の留意点

伐りすぎない(本数密度を大きく低下させない)ことは: 育成木が暴れて望ましい形質が得られない(以上シート99)

除伐の効果の具体的事例も提示さられています(左の図(シート101))

ーーーー

(天然性林の間伐) (天然性林の間伐)

間伐で実現させたいこと: 育成木を伐期まで確実に育てる 育成木をより早く/より太く育てる

間伐のタイミング: 初回:枝下高が必要な⾧さの材が収穫できる高さに達したとき 2回目以降:育成木の樹冠に窮屈さが生じたとき

間伐の留意点: 伐る必要のない木(間伐木以外)を伐らないこと 育成木が劣化(後生枝・皮焼け)する(以上シート103)

色々事例も掲載されています(シート105(右の図)からシート115)

ーーーー

ーーーーー

以上がプレゼンの概要です

技術的な用語((テクニカルターム)が多くて、少し解りづらプレゼンテーションでしたが、あたえられた森林でどんな樹種を主眼にして、どんな施業をしていったらよいか、検討段階では、必要な情報が体系的に提供されていて、役に技術情報であると思います

(一部にでも)関心のある方は、プレゼン資料是非ご覧ください。(アクセスできない方は、御連絡ください)

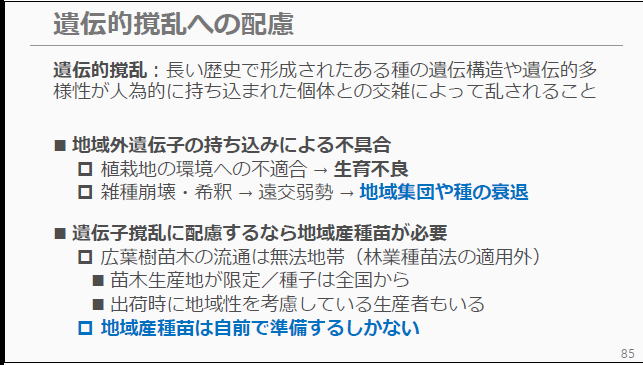

(遺伝的攪乱への配慮) (遺伝的攪乱への配慮)

さて、林政ジャーナリストという立場で、政策論・システム構築論でどんな提案がされているのかな?という視点で、このプレゼン全体を見返してみると「遺伝子拡散への配慮」、という項目が重要ですね

シート85(左に図)にあるように

遺伝的攪乱とは:「長い歴史で形成されたある種の遺伝構造や遺伝的多様性が人為的に持ち込まれた個体との交雑によって乱されること」

日本にはリスクを排除するため「林業種苗法」(「優良な種苗の供給を確保し、もつて適正かつ円滑な造林を推進して林業総生産の増大及び林業の安定的発展に資することを目的」とする)がありますが、対象樹種は「林業種苗法(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める樹種は、すぎ、ひのき、あかまつ、くろまつ、からまつ、えぞまつ、とどまつ及びりゆうきゆうまつとする。」(林業種苗法施行令連)とされており、広葉樹は、林業種苗法の対象外になっています。

現在、森林総研によって、広葉樹の種苗の移動に関する遺伝的ガイドラインが作成公開されていますが、林野庁も「里山広葉樹林の利活用を通じた再生に向けての提言」などで、広葉樹施業を推進する方向になっているようなので、検討が進むことを期待します

、

kokunai16-3<LsegyoonFEcology>

|